당사자뿐만 아닌 가족의 삶까지도 안전하고 즐겁게 돕는 일

“선생님, 나도 바나나 줘. 저 할망구는 두 개나 받았는데 난 하나도 못 받았어.”

“아버님 무슨 말씀이세요? 오늘 바나나 받은 분 한 명도 없는데요?”

“저기 창가에 앉아있는 저 할망구는 바나나 두 개나 가지고 있잖아!”

연신 바나나 얘기를 하는 아버님의 손가락이 향하는 곳을 보니, 노란 양말을 신고서 꼼지락 꼼지락 발을 만지고 있는 어르신이 보였다. 아무래도 작고 앙증맞은 노란 두 발이 아버님 눈에는 바나나로 보였던 모양이다.

사회복지사로 첫 입사한 노인복지관에서 내가 맡은 사업은 ‘데이케어’였다. 치매·뇌졸중 등 다양한 노인성질환으로 인해 가정 내 케어가 어려워 장기요양서비스를 받아야 하는 어르신들이 이용하는 시설이다. 18명 정원인 시설에 파킨슨병으로 입소한 1명의 어르신을 제외하고는 나머지 17명이 치매 어르신이었다.

상상도 못할 엉뚱함으로 똘똘 무장한 그들과 함께한 3년은 사회복지사로서 나의 몸과 마음을 단단하게 성장시키는 시간이자 동시에 유연하게 하는 시간이었다.

소통의 시간 통해 어르신 삶에 녹아들어

사람이 이전보다 ‘살맛 난다’고 말할 때”라고 했다.

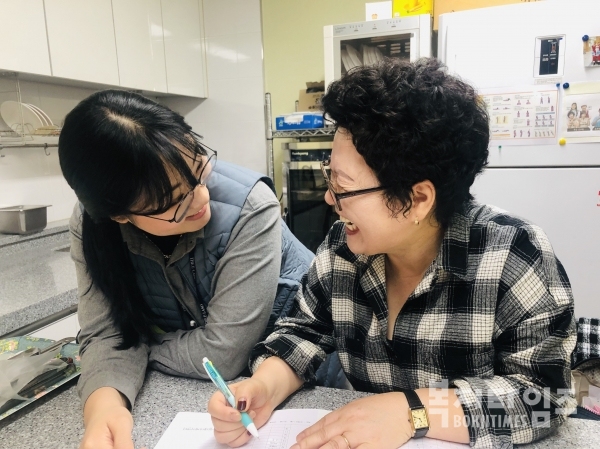

한명의 어르신을 이해하기 위해서는 먼저 그분의 병력과 증상, 성장과정, 가족관계, 이용병원과 종교시설 등 어르신을 둘러싼 모든 환경에 대한 정보수집이 필요했다. 주된 질환이 치매이다 보니 어르신께 직접 듣는 이야기는 사실과 다른 경우가 많아서 아들, 딸, 며느리 등 보호자와 대부분의 소통을 진행했고, 소통의 시간을 통해 조금씩 어르신들의 삶에 녹아들게 됐다.

초등학교 교장선생님으로 퇴직한 어르신, 교회 권사님, 30년 근속 경찰공무원 등 지금은 치매로 인해 데이케어센터를 이용하고 있지만 몇 해 전만 해도 우리 아빠가, 혹은 우리 엄마가 치매에 걸릴 줄 꿈에도 몰랐다며 눈물을 흘리는 보호자들의 이야기를 듣고 있노라면 사회복지사로서 할 수 있는 최대한의 노력을 쏟아내 센터에서의 시간이 가족 모두의 기쁨이 될 수 있길 간절히 소망했다.

‘아이 하나 키우는데 온 마을이 필요하다’라는 제목의 책을 본적이 있다. ‘저건 좀 과장 아닌가?’하는 생각을 했었는데, 사회복지사가 되고 특별히 ‘치매노인’을 만나게 되면서 사람 한 명을 책임지는 일에는 정말 온 마을이 필요하다는 사실을 뼈저리게 알게 됐다.

어르신을 안전하게 돌보기 위해 내가 일하는 자리의 파티션에는 늘 ‘비상연락망’이 붙어있다. 어르신별로 병력 히스토리가 있는 병원의 연락처, 1순위 보호자, 2순위 보호자, 많게는 3 순위 보호자 연락처까지 있다. 여기에 치매안심센터, 구청담당부서, 실종담당경찰서 연락처 등 온마을이 어르신 한 명을 위해 촘촘한 돌봄망이 되었다. 어르신께 무슨 일이 생겨 비상연락망을 볼 때면 온 마을이 어르신을 감싸고 있는 듯한 느낌이 들어 걱정보다는 든든함이 앞설 때도 있다.

정부는 노인이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 다양한 사회복지서비스를 지역사회 내에서 제공하는 커뮤니티케어를 구현하고자 노력하고 있다. 실제로 우리 데이케어센터가 위치하고 있는 지역에서도 민관이 협력해 치매어르신을 안전하게 돌보기 위해 노력하는 것이 느껴져 늘 감사하게 그리고 든든하게 일하고 있다.

데이케어센터의 장기요양서비스를 통해 어르신들은 안전하고 즐거운 삶을 보장받고, 어르신이 센터에 계시는 동안 보호자들은 마음 편히 경제활동을 하거나 온전히 자신만을 위한 시간을 보낼 수 있다.

특별히 우리 센터 이용자 가족중에는 장기요양서비스 자체를 몰라 10년 넘게 파킨슨병을 앓고 있는 아내를 집에서 돌보던 보호자도 있다. 늘 아내가 넘어질까 전전긍긍하던 날들이 데이케어센터를 만나고 난 후 온전히 스스로를 돌볼 수 있는 시간으로 변했다며 덕분에 아침에 운동도 하고, 혼자 노래방에서 노래를 실컷 부를 수 있어 감사하다는 인사를 건넸다.

만나는 모든 이들의 삶이 ‘살맛’ 나기를

누군가에게는 당연한 일상이 ‘치매 가족’과 사는 이들에게는 선물과도 같은 시간이라는 것을 깨달은 순간, 우리 어르신들이 센터에 계시는 동안 안전하고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 노력하는 것은 비단 당사자만을 위한 것이 아닌 그 가족들의 삶까지 안전하고 즐겁게 만들어주는 것을 알 수 있었다.

사회복지사라는 직업에 가장 큰 보람을 느끼는 순간은 내가 만나는 사람이 이전보다 ‘살맛난다’고 말하는 순간이다. 간이 맞지 않는 음식에 소금을 넣어 제 맛을 찾게 하듯, 사회복지사는 제 맛을 잃은 누군가의 삶에 소금처럼 녹아들어 ‘살맛’ 나게 하는 사람이라고 생각한다.

누군가의 삶을 너무 싱겁지도 그렇다고 짜지도 않게 조절하는 것이 쉽지는 않지만 나는 오늘도 사회복지계의 백종원(?)을 꿈꾸며 내가 만나는 모든 이들의 삶이 ‘살맛’ 나기를 간절히 소망해본다. 살맛 나쥬~?